you tubeL配信 レッスン見学会を終えて

2023.4.30 ピアノレッスン

2023年4/18~21日に

you tubeの配信を使った

レギュラー生徒(予約生徒/大人の生徒を除く)のみの

レッスン見学会を、行いました。

全開のブログにも書いたように

元来、ピアノのレッスンは

生徒と講師の限られた空間で行っているので

普段どんなレッスンを行っているのか

他の子供たちはどんなレッスンを受けているのか

知る術がありません。

そこで!

年度末のレッスン週に始めたのが「レッスン見学会」で

どなたでも自由にオンラインを使ってレッスンを見学できる

というものです。

今回は

前述した通り

はじめて「you tube生Live配信」を使いました😶

その評価がどうだったのか

終了後、保護者にアンケートでお尋ねしました。

お尋ねしたのは

7項目

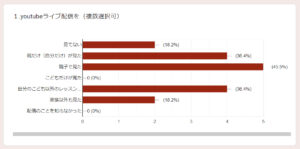

1.youtubeライブ配信を(複数選択可)

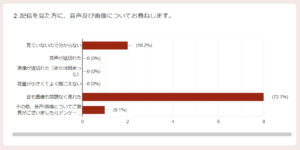

2.配信を見た方に、音声及び画像についてお尋ねします。

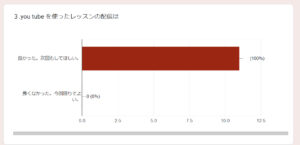

3.you tube を使ったレッスンの配信は

4.どのように「良かった」のか、また「良くなかった」のか、今後の配信向上のために詳しくお書き下さい。

また、見ていない方は、ご覧にならなかった理由をお書き下さい。

5.配信を見て、レッスンで改善してもらいたいこと、気になったことをお書き下さい。

6.こんな場面でyoutubeライブ配信あったらいいな、とアイデアがございましたら教えて下さい(任意)

7.上記の質問以外に気になったことなどございましたら自由にお書き下さい。(任意)

1~5までは必須回答。

6,7は任意回答となります。

回答者は配信生徒数の半数以下…。

ちょっと残念な回答数ですが、

回答して下さった皆様の意見を全て載せたいと思います。

アンケートの結果

1.youtubeライブ配信を(複数選択可)

実は、3日目。

スケジュールを設定していたので安心していつでも配信状態にしていたら

いつのまにか画面がタイムアウトで消えていて

配信不可になっていました😭

タブレットは反対を向いているので

レッスンに夢中になって画面を確認していないと言う失態💦

たまたま、次に来られた生徒の保護者様が教えて下さり

15分遅れて配信再開…。

申し訳ありませんでした😢

2.配信を見た方に、音声及び画像についてお尋ねします。

「音も画像も問題なく見れた」方が約73%でした。

前回のzoomいよる見学会の音質が悪かったので一安心です♪

3.you tube を使ったレッスンの配信は

これは嬉しい回答♡

レッスン見学会だけではなく、もっと多方面で使えるよう

勉強します!

ここからは

列記して頂きましたので

全て貼り付けたいと思います。(長文です)

4.どのように「良かった」のか、また「良くなかった」のか、今後の配信向上のために詳しくお書き下さい。

また、見ていない方は、ご覧にならなかった理由をお書き下さい。

・側で見ているかのようでよかった。

・他の人の配信も見たかったが夕方でバタバタしておりゆっくり見れなかった。

・我が子のレッスンを見ることで、家庭で練習する際の課題を共有できるから。

・他の生徒さんのレッスン風景を見れて、勉強になりました。また、わが子のレッスン時の様子を見て、いい所、改善した方がいい所が確認できて、参考になりました。家でのピアノレッスン時に、活かしたいと思います。

・仕事調整できず、みれませんでした。

・日頃のレッスン風景を見ることができ、先生と生徒がどのようなやり取りをしているのかなどを見ることができ、大変良かったです。注意されている所や何度もやり直しをさせられている所などを見ることでき、家での練習時にも声かけすると良いかなと思う点などが分かり、親としても参考になりました。 同学年の子と少し上の学年の子のレッスンも、親子で見学させて頂きました。「もうこんなに弾けるんだね。すごいね。」「みんな、怒られるんだね。(笑)」などと言っており、お友達の練習風景を見て、子供も良い刺激になったようです。

・アクセスしましたが、YouTubeが待機状態になって観ることができませんでした。良い試みだと思うので続けてほしいです。

・じーじばーば、おばもレッスンの様子が見られて喜んでいました。

・普段レッスンを見れないので、子供がどのような様子でレッスンを受けてるのかを見れてよかったです。先生の言われたことにきちんと答えられてるのかなと少し心配していましたが、安心しました。

・特に問題なく見学することができました。 先生、生徒さん、緊張したかと思います。毎年ご負担おかけしますが、楽しく拝見しております。 ありがとうございます。 zoomよりも途切れなかったこと、参加者のマイクオンの音が入り込まなかったことはとても良かったです。 限定公開とは言え、誰が見てるのかわからないのは気楽ではありますが心配でもありました。

・同学年のお子さんのレッスンを見させていただきました。先生の言葉かけが勉強になりました。『どんな風に弾いたらいいかな。考えよう』 勉強でも自分で考えて進めていく力が必要です。学習への意欲の持ち方にもつながると改めてわかりました。

・頑張っている姿を見れたことと、本人のスキルアップに繋がった

5.配信を見て、レッスンで改善してもらいたいこと、気になったことをお書き下さい。

・特にありません。

・今のままで充分です。

・録画が見られると、子どもも自分の振り返りができて良いなと思いました。

・特にございません。

・みてないのでわからない

・特になし

・見てないので、特にありません。

・特にないです。 子どもがとても楽しんで通っていて私も嬉しいです。

・3ヶ月に1回くらいの頻度でしていただけたら嬉しいです!

6.こんな場面でyoutubeライブ配信あったらいいな、とアイデアがございましたら教えて下さい(任意)

・発表会前など、特に練習に力を入れたい時に、教室での指導内容を家でのレッスン時にも強化できたらいいので、ライブ配信があると嬉しいです。

・ライブ配信だけでなく、アーカイブもあると子どもの復習になって良いと思います。一週間限定のアーカイブとか。

・頻度高めに行っていただけるとありがたいです。低学年なのでお迎えの目安にもなり助かりました。

7.上記の質問以外に気になったことなどございましたら自由にお書き下さい。(任意)

・ライブ配信を見て、他の生徒さんの様子を見る事により、刺激を受ける事が多く大変貴重な時間になりました。また、定期的にライブ配信を実施して致けたら、ありがたいです。

・音質的にはヘッドホン推奨かと思いますが、家族で見る時はスピーカーになってしまうので、音が小さいかなと思いました(パソコンでは最大にしていました)。 仕方ないとは思いますが、学年が上がると参考にしたい生徒さんが減っていくので、子どもはあまり見たがりません。予約レッスンも見学させていただけるとモチベーションも上がると思いました。

・とても、細かくわかりやすくご指導いただき、ありがとうございます!

アンケート結果のまとめ

アンケートのご協力ありがとうございました。

まず、やはりやって良かったと言うこと。

ピアノレッスンは

何度も書いているように

限られた空間中で行う

先生と生徒のみのレッスンです。

保護者や他の生徒には

どんなレッスンをしているのか中々しることができません。

私の話になりますが

私が小学生の頃

自分のレッスンが始まる前と終わった後

必ず、どんなレッスンを受けているのかこっそり(笑)聴いて(見てかな?)から帰ってました。

また、送り迎えの母も

迎えに行ったとき

ひとことでも良いので今の状況を聞きたい

と言っていたのを覚えています。

母の声は保護者の声。

今は講師と言う立場の私。

そのことを忘れず

現状発信を続けてゆきたいと強く思います。

さて、アンケートの結果

見直しの部分も多々ありました。

また、頂いたアイディアはこれからのレッスン向上のために使わせて頂きたいと思います。

できましたら

皆さんお忙しいと思いますが

アンケートに答えて頂けたら、と強く切望します😁

「you tubeレッスン見学会」についてお尋ねになりたいことがございましたら

下記のフォームよりご送信下さい。